| Le comte de Savoie juge en 1339 que

sa frontière en avant des Marches est insuffisamment protégée et

décide de reconstruire un château à l’emplacement d'une première

bâtie détruite en 1303 dans la prairie des Mortes. Mais cette

fois, une partie de la construction est en maçonnerie. Des

difficultés surviennent immédiatement entre le Dauphin et le

comte de Savoie au sujet de ce petit château. Le 21 avril 1339,

le Dauphin ordonne à Amblard de Briord, bailli du Grésivaudan de

débuter la construction de la Bâtie de Belle-Marche dans la

plaine entre Chapareillan et Les Marches, près du ruisseau du

Glandon, à portée de flêches de la première. Le 3 juin, Henri

Gras, châtelain delphinal de Bellecombe, proteste contre la

construction entreprise par le comte de Savoie et fait procéder

à l’aide d’une catapulte à un triple jet de pierres devant les

officiers et ouvriers savoyards . Dès le lendemain, le procureur

delphinal en Grésivaudan protesta devant le conseil du comte de

Savoie à Chambéry contre la construction de la maison forte mais

sa requête resta lettre morte . En juin 1339, Humbert II

convoque une armée venant des baronnies de Montauban et

Mévouillon pour une durée d’un mois et destinée à attaquer la

bâtie des Mortes, mais la cavalcade se termina sans combat .

Signe de la gravité de la situation, on fait appel à l’arbitrage

du Pape. Malgré une décision en faveur du Dauphin, le comte de

Savoie refuse d'abandonner sa bâtie.

Le sort des deux bâties se décidera quinze ans plus tard, en

avril 1354. De retour de la bataille des Abrets, le comte Amédée

VI (dit le Comte Vert) vient mettre le siège devant la bâtie de

Belle-Marche. Le Dauphin lui fait dire par un héraut que sous

trois jours il arriverait avec son armée. Le comte lui fait

répondre que la bâtie sera prise d'ici le lendemain soir et

qu'il attendra le Dauphin quatre à cinq jours. Pour faciliter le

franchissement du ruisseau du Glandon, deux charpentiers

savoyards utilisent six chevrons pour relier les deux bâties

adverses par un pont. Puis un autre pont est édifié pour

franchir le fossé de la bâtie de Belle-Marche. Avec quatre chevrons, ils font des bras munis de crocs de fer pour arracher les pieux

et les palissades du Dauphin. Le lendemain, le château est pris.

Le comte investit un châtelain avec une garnison d'arbalétriers

et de clients, puis va installer son camp près de Chapareillan.

Le Dauphin n'étant jamais venu, il fait abattre dans un accès de

colère les deux bâties de Belle Marche et des Mortes, pour «signifier

qu’il n’est force que d’hommes et que où il y a gents de coeur

il n’est besoin de bastides ou fortifications » .

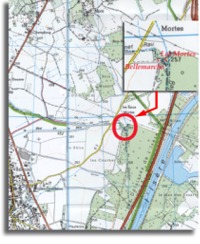

Le localisation de la bâtie de Belle-Marche n’est pas aisée

de nos jours. Il existe un lieu-dit « la bâtie » près du

ruisseau du Glandon. La bâtie pourrait correspondre à une levée

de terre située à gauche d’un chemin partant de la D285c, à

proximité d’un vieux pont portant une borne sarde. La bâtie des

Mortes devait être « à portée de flêches », soit à environ 150

mètres de l’autre côté du pont, dans un bois qui porte encore

des traces de fossés au lieu-dit « Les Eaux Mortes ».

|

Cliquez sur les vignettes pour les voir en plein écran

L'emplacement des bâties (vue prise depuis Bellecombe)

Au delà du pont du Glandon en direction de l'ouest, emplacement

présumé de la bâtie dauphinoise de Belle Marche (dans le taillis

sur une petite élévation)

Au delà du pont du Glandon en direction de l'est, emplacement

présumé de la bâtie savoyarde des Mortes (marquée par un remblai

protégé par des fossés) |